nov Número 10

nº 10

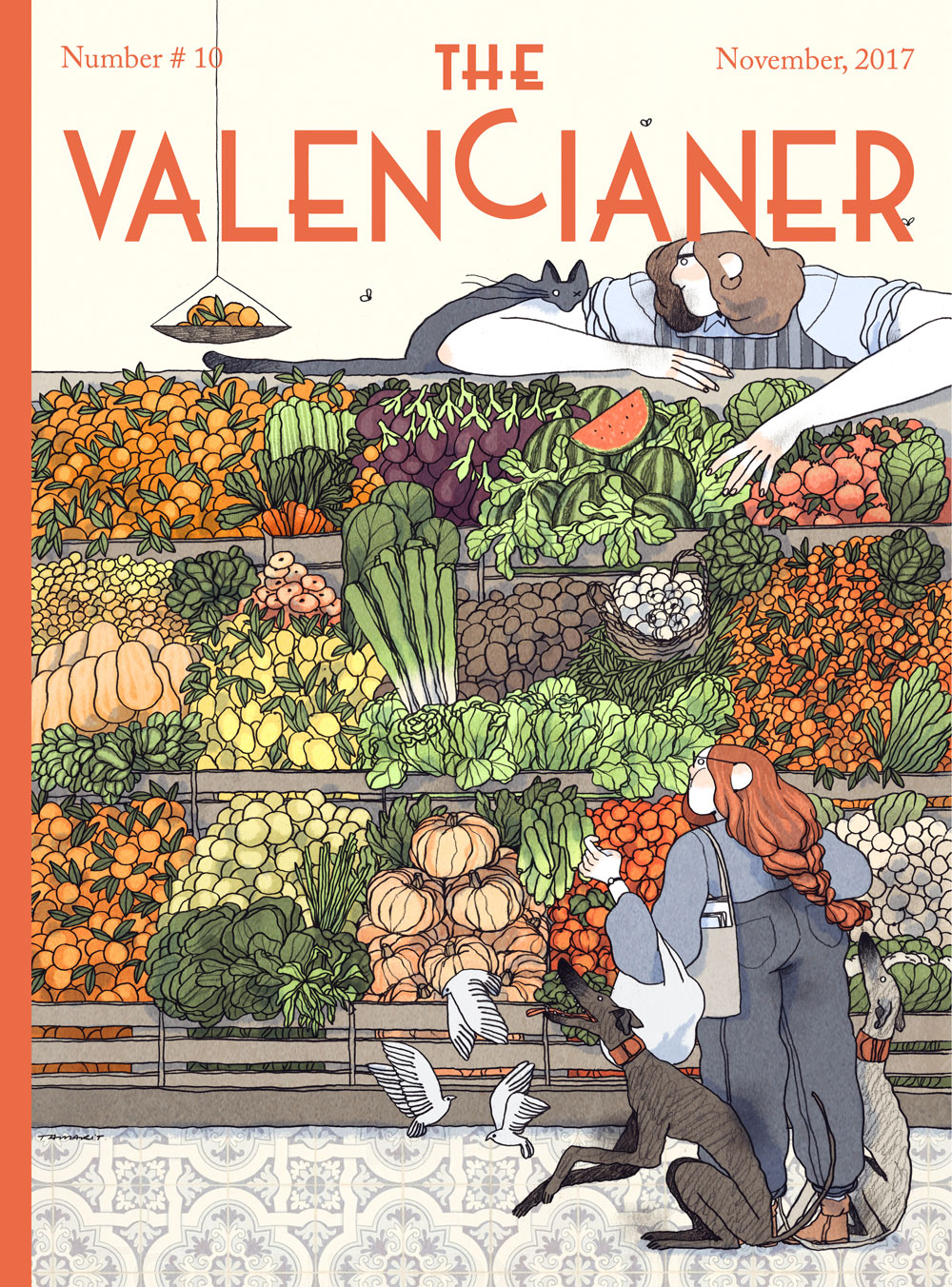

Portada:

Clementinas

TAMARIT

Núria Tamarit, la autora de la portada, nació –como dato anecdótico– en Vila-real, pero vive en València.

Es una fuerza indomable de la naturaleza en cuanto a dibujo y estilo. Es rápida y buena. Hay quien la ha visto dibujar, en medio de diversas reuniones de trabajo, unas tres o cuatro páginas completas absolutamente maravillosas, mientras estaba al tanto de lo que se trataba allí.

Pese a ser una influencer en Instagram o en Behance (con más de 1000 likes por cada dibujo que publica), es muy exigente con lo que hace, argumentando su autocrítica realmente bien, mientras trabaja en su casa escuchando música mayormente instrumental.

Eso sí, no suele dibujar en pijama, esa costumbre de dudoso gusto tan popular entre los dibujantes.

Los que la conocen disfrutan mucho de su humor fino e inteligente que siempre juega con la complicidad del interlocutor. Está claro que esa habilidad sabe trasladarla a su arte.

Y atención, si escribes su nombre nunca olvides la tilde. Es un consejo.

Esta es su web.

Sello: ©Xulia Vicente

KUBALA

Lalo Kubala, el autor de Tarzán, nació y vive en València.

De risa franca y contagiosa, su aspecto es, según el día, una mezcla entre dandy latino y camionero. Entre capo de la mafia y tratante de naranjas. Entre croupier y escritor beatnik.

Esto sin duda viene dado por lo dispar de sus tres ocupaciones principales: por la mañana es profesor de arte, las tardes las pasa dibujando viñetas humorísticas (con un estilo autobiográfico y mordaz) y la noche la dedica al rock&roll con Los Mocetones, el mítico grupo del que es cantante.

Últimamente hay que añadir a sus azarosas actividades la faceta de actor, en la que destaca su interpretación de el yonki del dinero (20”) y la de elocuente orador político, sobre todo desde su atalaya de Facebook y su libro Barbaritats Valencianes, del que es coautor junto a Xavi Castillo.

¡Ah! Y la de narrador costumbrista para The Valencianer.

Sus biógrafos opinan que el origen de su gracejo reside en ser hijo de familia numerosa, con un montón de hermanos y hermanas.

Cuenta la leyenda que una vez fue invitado a una boda de alta sociedad y al día siguiente, con una resaca del quince, leyó la reseña de la boda en los “Ecos de Sociedad” del periódico local, en la que el avispado redactor escribía: “Entre los invitados, además de eminentes industriales y las fuerzas vivas de la ciudad, se encontraba el famoso futbolista y seleccionador nacional Ladislao Kubala”.

Esta es su web.

Sello: ©Gerard Miquel

RUBÉN GIL

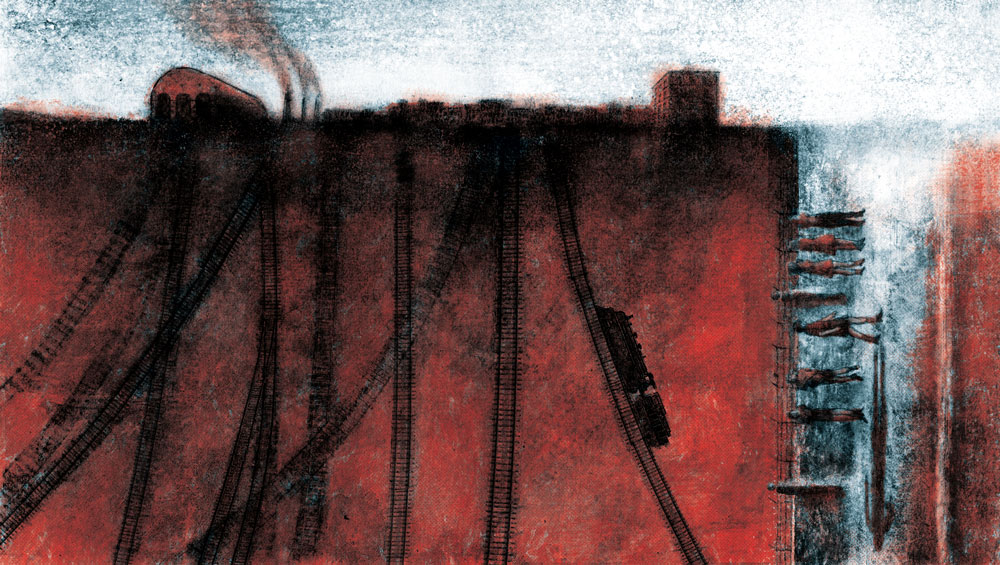

Rubén Gil, el ilustrador de Tarzán, nació en Alicante, pero vive en Dènia.

Como es hombre de pocas palabras, necesita dibujar para expresarse tanto como el aire que respira. Si no me creen, echen un vistazo a su autorretrato.

Rubén es un caso excepcional de dibujante de comics químicamente puro que se mueve como pez en el agua en el universo superheróico, y que a la vez es capaz de salirse del mundo secuencial y encarar ilustraciones de contenido político en las que, con una sola imagen, golpea directamente en la línea de flotación del lector.

Prueba de sus dispares capacidades es que, habiéndose especializado en dibujo y animación, se haya estado ganando la vida como escultor durante muchos años.

Quizá por eso sus ilustraciones son potentes, duras, fuertes. Contienen elementos pesados, algo de química, algo de piedra, algo de historia.

Así, Rubén dibuja del mismo modo que cocina, cogiendo lo que hay en el frigorífico sea lo que sea, y con un hábil uso de las especias consigue un plato perfecto.

Pero no me gustaría dar de él una imagen equivocada: sabemos que siempre que ve los 10 primeros minutos de la película Up, no puede retener una lágrima.

Su palabra favorita es abismo. Si lo conoces un poco, no te extrañará.

Esta es su web.

Sello: ©Rubén Gil

Soy valenciano de extramuros, de la margen del río que quedaba fuera de la ciudad. Nací junto a la Alameda, en La Cigüeña, crecí frente al Mestalla, cuando la Avenida de Aragón todavía estaba ocupada por las vías de la antigua Estación del mismo nombre. Los abandonados talleres de Renfe estaban “protegidos” por una valla que abrigaba las viejas instalaciones del ferrocarril. Un cercado, ciertamente endeble, que estaba jalonado por múltiples butrones que permitían el acceso a la chavalería del barrio para hacer un poco el cafre sobre los desvalidos vagones en desuso que todavía permanecían allí.

Pese a no cumplir su misión de salvaguarda del patrimonio ferroviario, reducido por aquel entonces a una apocalíptica visión que poco recordaba su esplendoroso pasado, el cercado y el desamparado complejo sí que servía como frontera natural hacia el Barri de L’Amistat y los poblados marítimos, teniendo en cuenta la capacidad locomotriz de un menor de 10 años de aquella época.

Hacia el sur el río Túria, que por entonces todavía contaba con un raquítico y apestoso caudal, nos “cerraba” el paso en nuestras ocasionales expediciones bípedas hacia el centro de la ciudad.

Por el norte, un poco poblado Blasco Ibáñez y la amable zona universitaria permitía un cierto desahogo hasta llegar a las zonas de solares sin urbanizar y la huerta que separaban a la capital de Benimaclet.

Nos quedaba solo, como territorio con mayor horizonte para nuestro natural instinto exploratorio, los barrios más al oeste. El barrio de Exposición y la zona más pija que estaba creciendo detrás de los Chalets de los periodistas junto a Los Jardines del Real, el exclusivo Club de Tenis Valencia y alrededor de Jaime Roig.

Queda claro que no eran éstos, sectores especialmente peligrosos de la ciudad, permaneciendo bastante alejados del lumpen que a buen seguro habría sazonado mi infancia de recuerdos más escabrosos. Pero no por su aparente sosería estos barrios quedaban exentos de estar poblados de seres míticos. Muy al contrario…

Al norte, en la gasolinera de Primado Reig con Jaime Roig trabajaba un hombre africano, creo que de Guinea Ecuatorial, que convertía la estación de servicio en un lugar de lo más exótico. Conviene no perder la perspectiva y situarse en aquello años 70 para poder imaginarse lo que suponía para un niño como yo, menor de 10 años, que lo más cerca que había estado de un negro eran aquellos Baltasares de pega con la piel pintada que decoraban los grandes almacenes y cerraban la cabalgata de Reyes, ver a corta distancia, aunque fuera “protegido” por el cristal del coche, a un auténtico paisano africano. Un verdadero impacto para un crío nacido en un país de emigrantes, a la cola de casi todo en Europa.

Suena feísimo decirlo ahora, pero juro que al mirar cómo curraba aquel hombre de piel oscura a escasos centímetros de mí me sentía como si tuviera un Safari Park cerca de casa.

Otro ser legendario que poblaba aquella región era “el gigante”. Un pavo que con sus 2,33 metros tenía el honor de poseer el título del hombre más alto de Europa. Se llamaba Jaime Clemente y regentaba un kiosco situado detrás del Club de Tenis, por lo visto algún equipo de baloncesto había intentado aprovechar su portentosa altura, pero otras complicaciones que le provocaban su descomunal talla habían impedido que se transformara en el Sabonis ibérico.

Ni que decir tiene que cruzarse con semejante coloso paseando por la calle se convertía en una experiencia alucinante. Calzaba unos zapatos del tamaño del tanque de los Geypermanes que me habían regalado en mi comunión. Su manera de andar parecía torpe pero no dejaba de ser elegante desde su parsimoniosa cadencia. Si te ponías a su lado ya podías apretar el paso porque con uno solo de los suyos cubría lo que tú con diez.

Aún más flipante era verle como despachaba en su kiosco. Me resultaba imposible imaginar cómo podía meter sus titánicas dimensiones en un cubículo tan pequeño. Con su espalda encorvada y su cuello torcido comprobaba con asombro cómo lograba tener a su alcance toda la mercancía. Y aún más sorprendente era ver de cerca sus manos cuando te devolvía el cambio. Unas manoplas en las que me podía imaginar echándome cómodamente una buena siesta.

Muy cerca estaban los Viveros y dentro de este pequeño pulmón valenciano, el Zoo. Abierto un año después de yo naciera, el que durante sus casi 50 años de vida, nunca abandonó la categoría de “provisional”, fue el hogar durante casi toda su vida de uno de los personajes por los que sentí más fascinación durante mi niñez.

Se trataba de Tarzán, un chimpancé capturado en (de nuevo) Guinea y que llegó a la ciudad en 1965, junto a un pequeño puñado de animales, para inaugurar aquella “casa de fieras”. Tarzán aterrizó en Valencia con tres años de edad y murió 35 años después, convirtiéndose en uno de los ciudadanos más célebres de la capital del Túria a pesar de trascurrir toda su existencia entre rejas.

Mi padre, al que entre semana veíamos entre poco y nada, parecía esforzarse los domingos en ejercer como abnegado y cariñoso “pater familias” y liberaba a mi madre de la agotadora presencia de sus 8 hijos, sacándonos de paseo matutino por la ciudad. Los Jardines de Viveros eran lugar habitual del ocio domingueril familiar y el zoo nuestro destino predilecto. Nuestra falta de perspectiva frente a otros parques zoológicos nos convertía en ajenos a lo cutrongo de sus instalaciones y a lo paupérrima que era su colección. Entre aquella Arca de Noé de pacotilla todos lo teníamos clarísimo, Tarzán era el puto amo.

El simio más famoso del golfo de Valencia en verdad era toda una celebridad, la estrella indiscutible del recinto. Frente a su celda se apiñaban la mayoría de los visitantes, ansiosos por disfrutar de sus continuas monerías. Tarzán sabía latín y había aprendido a ganarse pequeñas recompensas tras sus simiescos performances. Pasaba de momentos de aparente apatía a otros totalmente desquiciados en los que parecía que fuera hasta el culo de dexedrinas y que provocaban el entusiasmo generalizado de la concurrencia. En esos momentos de locura, el primate se colgaba de un neumático que pendía en el centro de su jaula, columpiándose a gran velocidad mientras gritaba como poseído, para a continuación abalanzarse contra los barrotes desde donde continuaba agitándose de lado a lado poniendo muecas de total enajenación y remataba la faena buscando en el suelo de su morada alguna fruta pocha, cuando no un ñordo, que arrojaba con furia contra el respetable. Cerraba su enloquecido happening con un momento de extrema placidez en el que su rostro adquiría tintes dickensianos mientras descolgaba su mano entre los barrotes, buscando el favor de su público en forma de algún plátano u otra golosina.

Ni que decir tiene que la mayoría de los que volvíamos a aquel parque zoológico de pegolete lo hacíamos por disfrutar de las evoluciones del mono, especialmente cuando se cabreaba. Mi padre era un consumado especialista en aquella tarea de encolerizar a Tarzán y disfrutaba como un macaco sacándolo de sus casillas. Y como aquel que arroja la piedra, para luego esconder la mano, sabía muy bien ponerse a buen recaudo cuando la furia desatada del chimpancé anunciaba el momento en el que el animal iba a disparar uno de sus proyectiles.

Con lo que no contaba era con la astucia que iba atesorando Tarzán tras años de bregar con tan entusiastas visitantes.

Yo creo que entre la relativa asiduidad de nuestras visitas y gracias a su gran inteligencia, el mono tenía perfectamente fichado a mi viejo y seguro que no para bien. Uno de aquellos domingos en los que fuimos a presentarle, como era precepto, nuestros respetos, papá se plantó frente a él a hacer sus “gracietas” para que el simio perdiera otra vez los papeles y todo terminara en el jolgorio generalizado que provocaban sus momentos de locura. Esa vez no fue así, en vez de arrojarse contra la cubierta suspendida del techo y ponerse a bramar, Tarzán se alejó a un rincón, mientras mi padre seguía enfrascado en su ritual encorajinante y permanecía ajeno a lo que le tenía preparado el Rey del zoo. La penumbra que cubría la esquina donde se había apartado, impedía ver con claridad y prepararse para el giro en el guion que le tenía preparado. El astuto chimpancé colocó su mano derecha bajo sus posaderas y cagó sobre ella, para luego acercarse tranquilamente hacia los travesaños de su celda, pillando desprevenido a aquel agitador que buscaba sacarlo de sus casillas y arrojar, con determinación, potencia y extraordinaria puntería, sus heces sobre él.

La munición terminó condecorándolo como es debido, aterrizando sobre la parte izquierda de su pecho como si de un clavel se tratara. Todos quedamos petrificados sin atrevernos a burlarnos del drama que estaba viviendo nuestro padre, todos si exceptuamos al mono que encajó su cara entre las rejas y sin dejar de mirarle fijamente le dedicó una maliciosa sonrisa.

Papá se quitó la “medalla” con su pañuelo con la mayor dignidad que permitían las circunstancias. Llegamos a casa casi en silencio y nunca más le volvimos a ver atormentando a un animal.

El 11 de septiembre de 2000 murió Tarzán. No es comparable el impacto emocional que los valencianos sufrimos aquel 11 de septiembre frente al que sentirían los neoyorquinos un año después, pero, aunque solo fuera a nivel simbólico, casi quedamos igual de huérfanos. Tarzán se había convertido en un símbolo para la ciudad tan importante como las Torres Gemelas y una parte importante de todos nosotros desapareció con él.

Sorry, the comment form is closed at this time.